「カイエ・デュ・シネマ」210号に掲載された、エクス・アン・プロヴァンスで行われたモンタージュをめぐる有名な座談会を訳しはじめました。毎日少しづつ訳出していきます。例によって、たんなる気まぐれでやってます。ここにあえてアップしているのは、どこかに発表することで自分にやる気を出させるためにすぎません。面倒くさくなって途中でやめる可能性は大なので、あらかじめご了承ください(ちなみに、この座談会はかなりボリュームがあるので、たぶん、というか絶対に全部訳すのは無理だと思います)。

追記:全部訳すつもりはなかったのですが、ツイッターでちょっと注目されてしまったりしたこともあり、結局、(部分的に飛ばしたところがありますが)一通り訳してしまいました。後半になるに従ってだいぶ疲れてきたので、あとに行くほど訳が雑になっている可能性はあります。とりあえず、しばらくはこのままにしておきますが、ちょっと休んでからもう少し全体的に再チェックする予定です。ついでに、注の部分(本文を説明するだけでなく、関係のない方向に話をさらに広げてゆくようなことが書いてあったりして、本文以上に分かりづらかったりする)も、適当に拾って訳していくつもりです。

-

- -

原文イタリックは太字。[]は分かりやすくするために訳者が補った部分。

ジャック・リヴェット:エクスでの《数日間》における原則とは何だったでしょうか? モンタージュという概念を導きの糸とすることです。モンタージュの概念は、今日、映画以外の分野においても、思考の中心を占めるようになっています(例えば、ソレルスやファイユは、エイゼンシュテインを、エクリチュールについての主要な理論家や実践者たちと同次元で取り上げています)。この確認から出発して、何本かの映画を見、あるいは見直し、それらをグループにまとめ、整理し、「重ね合わせ」、この重ね合わせから(デッサンを重ねるようにして)、共通点と相違点を引き出そうというのが、ここでの原則でした。

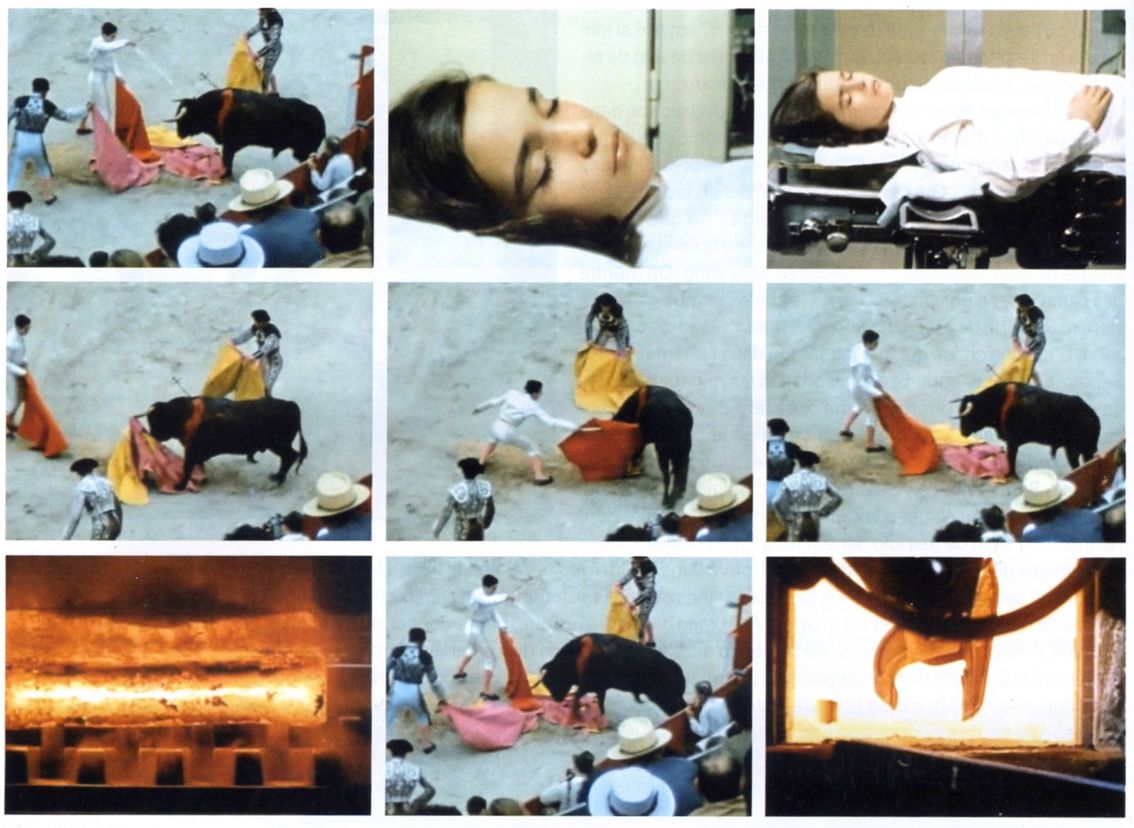

具体的には、モデルとなる作品であるエイゼンシュテインの『全線』を傍らにおいて(グリフィスの『イントレランス』が上映できなかったのは、たんに都合がつかなかったからです)、最近10年の間に撮られたメルクマールとなるような映画作品、すなわち、ヒティロヴァの『Quelque chose d'autre』、ゴダールの『メイド・イン・USA』、ポレの『地中海』、ストローブの『マホルカ=ムフ』、『妥協せざる人々』、『女優とポン引き』、ガレルの『記憶のためのマリー』、ソラナスの『La Hora de los hornos』などといった作品が、相互に関連付けられました。そして、ここ10年におけるモンタージュの復活は、ダイレクトの出現と深く関わっているという仮定から出発して、「ダイレクト・シネマ」のもっとも重要な2つの段階である、カサヴェテスの『アメリカの影』とペローの『世界の続きのために』が、これらの作品と対比されました(ここにルーシュが不在であるのは、不可抗力に過ぎません)。最後に、われわれのテーゼを試すために(もしもそんなテーゼがあるのならばですが)、いわゆる「古典的な」映画の2つの到達点、溝口の『楊貴妃』とドライヤーの『ゲアトルード』が、アンチテーゼとして並べられました(このふたりではなく、ルノワール、フォード、あるいはロッセリーニであってもよかったでしょう)。シルヴィー・ピエール:映画的モンタージュの問題と、それよりももっと抽象的な「モンタージュという概念」(これ自体が、映画的モンタージュを、映画外の領域にまで拡張することから生まれた概念です)が映画に対して提起する諸問題とを、同時に語ろうとしたという点において、わたしたちの議論の出発点はいくぶん曖昧だったかもしれません。そいうわけで、わたしたちは、一方で、ショットの並列のテクニックとしてのモンタージュについて問いかけ、そこからごく自然に、モンタージュの極端なケースの代表例である、モンタージュ過多の作品(エイゼンシュテイン、ポレ)や、モンタージュ過小の作品(ドライヤー、溝口)*1を検証することになりました。他方で、隠喩として語られるモンタージュ、つまりは、ごく大雑把に言うならば、コラージュは、たとえば『メイド・イン・USA』のような作品を通じて、わたしたちをまったく別の思考の領域へと導きました。

リヴェット:問題となる作品をえらぶ段階において、曖昧さがあったとは思いません。そうですね、編集台 (moritone) を創造的段階として経たことを共通点としてもつ作品すべてと、それ以外の作品とに分けることから出発したという点において、あるいは、逆の言い方をするなら、主として撮影段階で(さらには、撮影の準備段階で)映画を「作り上げる」作家たち(例えば、フォードやルノワール)と、脚本や戦略、撮影 (prise de vues) の過程は「素材」(物質的材料)の蓄積でしかなく、それらは再吟味され、編集室 (salle de mongtage) において初めてその秩序と意味を獲得すると考える作家たち(ゴダールやエイゼンシュテインと同じく、ルーシュとペローも、そうした作家たちです)とに分けることから、出発したという点において、いわば方法的アプリオリがあった、もしくは前提とされていたと言いましょうか。この2種類の作家たちに優劣をつけることが問題なのではなく、一時的にであれ、この2つを対立させて、問題を少しばかり明確にすることが重要だったのです。

ジャン・ナルボーニ:もう一つ別の曖昧さが、わたしの考えでは、モンタージュという概念としてのモンタージュと、効果(あるいは、ほとんどの場合に軽蔑的な意味で使われる、[安易な]諸効果)としてのモンタージュとを、混同することから生じていたかもしれません。いま名前の挙がった緒作品を紹介するにあたって大事だったのは、それらの作品を、モンタージュのこの2番目の意味――王者としてのモンタージュ (montage-roi) 、映画を構成する至高の原理、支配的な操作――ではなく、もっと普遍的な、モンタージュの最初の意味――真に生産的な働き (travail) としてのモンタージュ(たとえそれが目立つ「効果」として現れていないとしても)――のまわりに集めることでした。そういう意味でなら、どんな映画も、つなぎ合わされ、互いにくっつけられた、一定数のショットから構成されているという点において、モンタージュに帰属しており、それゆえ、どんな映画もあてはまるという反論もあるでしょう(それに、エイゼンシュテインは、ショットの、いかなるショットの内部にも、モンタージュは存在しないわけにはいかないと強く指摘していました)。だからこそわたしは、働き (travail)、生産、創造的モンタージュ、モンタージュのエクリチュール、といった言葉を用いて、モンタージュに帰属する映画と、それとは異なる映画、ショットをはめ合わせ、これこれの瞬間にショットを中断することが、たんに、あらかじめ意図していたことの――多少のニュアンスの違いや改善はあるにしても――結果であり、成就であるにすぎず、また、すでに決定されていた意味を追いかけるだけで満足し、そこから新たな意味を出現させようとしないような映画との、違いを際立たせたかったのです。モンタージュに帰属する映画の例としては、たとえば、『Quelque shose d'autre』と『世界の続きのために』という非常に異なる2作品があります。この2作品において、モンタージュは、「明らかな徴候 (signes extérieurs) 」としては存在していませんが、それは、2つのショット間におけるだけでなく、とりわけ、ディスクールの大きなまとまりのレベルにおいて、弾力性のあるバネの、モーターの、推進装置の、変動する土台の役割を果たしているのです*2。

モンタージュの名高い「効果」については、この言葉とその用法を慎重かつ厳密に再検討し、「編集された」映画すべてにこの言葉が用いられ続けているという誤りといい加減さを繰り返さないようにするべきでしょう。モンタージュの「効果」という言葉が、余分に加えられた技巧、付随的な装飾、修辞上のトリックとして理解されているならば、この言葉は、そういうものとして効果を用いた作品にのみ使われるべきでしょう。そのような作品は、偉大なるロシアのサイレント映画(エイゼンシュテイン、ヴェルトフ、ドヴジェンコ)の根本原理をなしていて、決してただの装飾ではなかったものを、たんなるレシピとステレオタイプに貶めてしまっているのです。偉大なるロシアのサイレント映画は、異論の余地なく、そのような批判を免れていて、モンタージュを、創造的でダイナミックな方法 (procédure) とみなしていました。モンタージュがもっとも重要な役割を果たしている作品をすべて、議論の余地のある同じ一つのカテゴリーのなかにひとまとめにしてしまうのは、昔から信じられているように、詩的なディスクールとは、散文のディスクールに、ちょっとした何かを、端的に言って、詩的な効果あるいは香辛料を付け加えたものにすぎないと考える、過ちに陥ってしまう危険があります。最後に、モンタージュの関心事から程遠いところにあるように思える『ゲアトルード』のような作品を吟味してみれば、モンタージュがそこにはっきりと、ただし仮面の、マスクの効果として、現前していることがわかるし、映画において、モンタージュは、いかにもモンタージュらしい特徴だけでなく、モンタージュを消し去る働き(これは、例えば、アメリカ映画の「透明なモンタージュ」とはまるで別物です)によっても、創造的過程として作用するものだということが理解できます。モンタージュを心臓の鼓動に喩えたジャン=リュック・ゴダールによる古い言い回しを参照にすることは有益であり、この喩えを推し進めて、膨張と収縮、沈黙(大きな、そして小さな沈黙)とざわめきを交互に繰り返す心臓の働きと同じように、モンタージュは、充満と同じく空虚によって、余白 (blancs) と同じく刻印 (traces) によって、力を発揮すると言うこともできるでしょう。リヴェット:だからこそ、ヒティロヴァの映画*3を見直してみる必要があったのです。この映画のなかでは、操作的なモンタージュ (montage-manipulation) の役割がとても明白であり、一つひとつの接合 (collure) の効果としての細部(造形的・力学的な細部:つまりは「筆致」(le trait) ) が、どのように編集台上で徹底的に熟考されているかがよく分かります。しかしそれよりなにより、この映画のなかでは、この第一次元のモンタージュの働き(ミクロな構造の働き)が、映画全体の「思考」pensée(音楽家が「大いなる形式」la grande forme と呼ぶもの)の上にあからさまに反響しており、また逆に、この2つが互いに連動しあっているのです。このとき、この映画は、2本の自律的な映画が、あるいは、2つの包括的なハイパー・シークエンス (hyper-séquences) が、不規則に交代し、ぶつかりあうものとして (matchage) 機能しているのであり、この2つのハイパー・シークエンスはそれぞれ、その内部のモンタージュと同様に、「演出」(mise en scène) の方法、撮影の方針、登場人物のコントロールに関しても、それ自身の形式的法則によって支配されているのです。

とするならば、『Quelque chose d'autre』のとりわけ興味深いところは、いま言った原理が、実際には、単なる足し算をするように2つの並行するアクションをただ交互に見せるのではなく、「レベル」(niveaux) どうしを掛け算することによって、機能しているということです。そして、この「レベル」どうしの掛け算は、それぞれが互いに干渉することも参照することもなく、逆に、それぞれが独立していることによってなされるのであり、その独立性は、瞬間ごとに、確認され、再確立され、再構成され、再創造されるのです。「カットつなぎ」raccords ではなく、その拒絶が絶えずなされることによって、micro-formel な織物が織り上げられてゆくのです。モンタージュがそれによってまさしく生産的なプロセスとなる行為は、この映画において、厳密な失望のシステム(système deceptif rigoureux) に基づいて、なされているのです*4

同時に、筋の横糸 (trames) の交差は、興味 (intérêt)([観客の]参加)を再び促す (relance) というよりは、指標 (index) を、つまりは、レフェランを、「現実なるもの」(réel) を操作してその場所をずらすことによって、[観客の]興味を妨げ、欲求不満にする(出資金 (mise de fonds) を脅かすことで、その儲けを奪う*5 )。ここから、結果として、話 (anecdote) ではまったく確かめようのない時間と空間のありとあるねじれが次々と出てきます。ヒティロヴァはそれを悪用していると考えることもできるし、逆に、そうすることを拒んでいると考えることもできます。厳密に非心理的な(ロブ=グリエによる想像的なもの (l'imaginaire) とは何の関係もない)、虚構の (fictif)(フィクションに基づく (fictionnel))時間と空間である、映画の連続体 (continuum) は、カニングハムにとっての(舞台の)空間と(磁気テープの)時間のように、開かれたもの (ouverture) ですが、ここでは、それはあらかじめ存在するものではないし、従って、満たされる必要もありません。この連続体は空虚以外のなにものでもなく、化石化した痕跡として、叙述と表象の古い時間と空間の衰弱によって、ぽっかりと口を開けたままになっているのです*6。

ピエール:出発点において、わたしたちは、とにもかくにも、モンタージュとの関係において模範的な3種類の状況にある諸作品を検証しました。

1.ジャン・ナルボーニが言うように、「モンタージュのエクリチュール」に帰属する諸作品。すなわち、弁証法と言説の道具としてのモンタージュにもとづいて作られている作品(エイゼンシュテイン、ソラナス)

2.創造的な営みとしてのモンタージュとは一見関係ないところに位置していて、そのなかでは至高の効果としてのモンタージュは不在であるけれども、先程見ましたように、創造的段階においてモンタージュが一見不在であることが、モンタージュの様々な操作を隠しているかもしれない諸作品。その様々な操作というのは、例えば、わずかな数の長回しのショットどうしの関係から、最大限の効果を引き出す手法。あるいは、本来の意味でのモンタージュのそれとは別の、映画的な組み合わせの接合部分に、モンタージュの行為を移動させる手法などです(つまりは、デクパージュによる[モンタージュ的操作]――ストローブを参照――と、ショットの内部における分節化――溝口やルノワールを参照――です)。

3.1.の諸作品同様に、モンタージュの創造的な営みにもとづいて作られてはいるが、モンタージュを、意味を伝達する能力ではなく、逆に、意味を妨げる能力として、用いている諸作品。これらの作品においては、モンタージュは、つまるところ、意味を混乱させ、さらには禁じさえすることに、専心しています(ポレ)。

この第3のカテゴリーにおいては、当然、「アンダーグラウンドの」映画、あるいはアンダーグラウンド化する (undergroundisant) 映画におけるモンタージュの原理を吟味しなければならないでしょう。そうした映画においては、実に激しいモンタージュが、ポレの場合のように作品を詩的に構築しようとする配慮ではなく、作品をアトム化し、作品の概念自体をテロリスト的に破裂させようとする意志と対応しているのです。この時、好んで短くされたモンタージュは、(なかんずく)言説の「システマティックな変調」の道具として用いられるのです*7

リヴェット:そろそろ、アプリオリな分類の話から一旦離れ、一つ飛躍*8して、この分類が「意味する」(veulent dire) ことは何なのかを、この分類が個々の作品の活動において何と対応しているのかを、調べてみるべき時かもしれません。実際、これらの映画作品の「働き」(travail) (映画作家から作品への働き、映画作品から解釈者 (lecteur) への働き)をもう少し詳細に分析しようとするなら、まずは、作品がもともと従っていたカテゴリーを注意深く調べて見る必要が有ることがわかります。

そういうわけで、『メイド・イン・USA』については、この作品以後に認められることになる「コラージュ」という概念を、まずは吟味しなければなりませんでした。それは、この概念を否定するためではなく、この場合にコラージュがどのように機能しているか、そして、ゴダールの実践がいかなる特定の種類のコラージュに属しているかを、よりよく見極めるためでした。というのも、ゴダールの諸作品がヒティロヴァやエイゼンシュテインやポレの作品と異なるのは、ゴダールの映画においては、現行作品に先立って、作品の前状態 (l'état antérieur) が存在する(存在した)ように思えることであり、そういう存在は、彼以外の作家たちにおいては想定されていません。『メイド・イン・USA』でゴダールは、最初の作品[前状態]が、拒否され、異議を唱えられ、ずたずたに引き裂かれ、粉々にされてしまったという感覚を抱かせます。その最初の作品は、このようにして破壊されてしまったが、それでもいまの作品の下に隠れて残っているのだという感覚を抱かせます。この映画は、同時に現れる複数の指示対象(レフェラン)との関係においてのみ機能します。それらの指示対象は、ほぼ明示されないものですが、しだいに増殖し、互いを侵食し合って、ついにはそれ自身だけで結ばれ合い、織られ合って、映画的な網の目の全体を作り上げます。というのも、究極の場合こう考えることができるからです。文であれ、ショットであれ、仕草であれ、多少とも「純粋な」引用または指示対象=レフェランでないようなものは、何も存在しないのだと。重要なのは、映画が上映されている間、これらのレフェランのすべてを同定することではなく(そんなことは不可能だし、また何の役にも立たないでしょう)、すべてがレフェランであること、ただし、まさに「テロリスト的な」操作によって、罠を仕掛けられ、方向をそらされ、非神聖化されたレフェランであることを、知ること(思考の観点において見ること)なのです。

この映画の最初の動きであり、おそらくゴダールのアクションの出発点であるとみなすことができるのは、すでにしてモンタージュの一つの概念です。セリ・ノワール叢書の安っぽい小説とベン・バルカ事件を一緒に「モンタージュ」(monte) すれば、混ぜ合わせれば、そこから何が生まれるか、という。もちろん、この事件の「真実」(réalité) のことを言っているのではありません(それについてはわたしは無知だし、わたしの手には余ります)。そうではなく、新聞記事から知ることができるようなものとしての、無数の記事の切り抜きを用いたコラージュによって、再構成し、作り上げる (inventer) ことができるものとしての、ベン・ガルカ事件のことです。だから、ここでは、2つの「テクスト」がモンタージュされているのであり(そして同時に、2つのプレ・テクストがバラバラに引き裂かれているのです)。「完成した」作品として姿を見せている本来のこの映画を解釈するには、逆モンタージュ=分解 (dé-montage) することによって、あるやり方で、この動きをたどり直し、そして、探偵物語の断片と政治的座標の反響の解読を通して(この解読自体が、かき乱され、阻害され、最初から未完成なものとして与えられています)、ついには、事後的に(というよりも、再び見ることによって à re-vision)、スクリーン上に展開しているこの映画の読解可能な直接性の次元に達することができるのです。

それに、ゴダールのほとんどすべての作品は、下位テクスト (sous-textes) を散乱させることによって機能しています。例えば『軽蔑』における、『オデッセイア』、フリッツ・ラング、モラヴィアのエピソード、チネチッタ等などです。これとは逆に、『地中海』でポレは、闘牛、ギリシアの神殿の廃墟、エジプトの彫像、海といった、かなり類似した観念的背景による魅惑を利用していますが、彼は、これらの諸要素の一つひとつを、その潜在的「意味」を最大限に与えられ、己自身に閉じた[自己完結した]ひとつの単語=言葉 (mot) として用いようとしています*9。ところが、ゴダールの映画においては、多くの場合、言葉 (mot) の明晰にして判明な言表は、これ以後拒絶されることになります。それに彼の映画の引用の出典は、嘘 (fausse) ではないにせよ、少なくとも、ますます歪められたもの (faussée) になってきています。ゴダールの初期作品においては、引用はまだ伝統的な役割を演じていて、その出典と伝統的なコノテーションと共に明確に提示されていましたが、いまでは、レフェランをバラバラにすることが、作品の内容と素材そのものをなし、ある意味、その目的 (sa fin) をなしているのです。

ピエール:『メイド・イン・USA』のなかに引き裂かれたポスターがあれほどたくさん出てくるのには、おそらく理由がないわけではありません。この引き裂かれた状態は、要するに、コラージュの活動を補足する活動を表しています。というのも、コラージュが存在するためには、まず、各要素がその文脈との関係で切り取られなければならず、この[コラージュの]最初の活動には、新しく寄せ集められた諸要素を衝突させるときの暴力に少なくとも匹敵する暴力があります。ゴダールの映画における要素の切り取りをなおさら暴力的にしているのは、その要素がアイデンティティを失ってしまっていて(様々な引用がなにの引用なのか観客にわからないだけでなく、引用でないものまで含めて、すべてが引用になってしまっているのです)、いわばすべてが過剰なるアイデンティティ (sur-identité) を与えられ、全体が超ゴダール化 (hyper-godardisation) していることです。ポレの映画における諸部分と全体との関係は、ゴダールの映画のそれとは異なります。たしかに、諸部分のアイデンティティ(固有名)は、全体(すなわち神話的全体としての地中海の観念)のために失われてしまっていますが、まさにそれゆえに、各部分は、荘厳な全体へと向かうかぎりにおいて、それ自体で再び魅力的なものとなり、本来以上の重みを持つことになるのです。このとき、ナレーションこそが、諸部分を引き裂く(一つひとつのイメージがもたらす魅惑を断ち切ることによって)と同時に、全体を引き裂く(地中海神話をナレーションが非神話化することによって)役割を引き受けることになるはずです。このナレーションの手法は、むろん、ゴダールの映画において初めて、諸要素を徹底的に粉砕化するに至ります。ポレ作品におけるイメージとナレーションのモンタージュは、作品が一つの詩、一つの構築物たらんことを目指しているという意味において、いまだ構築的なものにとどまっています。

ナルボーニ:『地中海』のケースは模範になります。今回選ばれた諸作品のなかで、『地中海』のケースは、われわれが選んだ諸作品がそのまわりに配置される中心的な問題を形作っていました。というのも、この映画は、モンタージュについての一つの問いかけであり、モンタージュについて何度も何度も果てしなく繰り返されてきた一つの問いであるからです。すなわち、 いつ、いかにして、なぜ、あるもの[ショット]から別のものへ移行するのかという問いです。ソレルスによるナレーションの一文がこの問いかけを、はっきりと言葉にし、明確にしています*10。「もしも同時に、思いもよらないどこかにあるどこかの場所で、だれかがそっとあなたに取って代わろうとしているとしたら?」(すると今度は、この「どこか」、「思いもよらない」、「そっと」とは何なのかという問いが生まれ、この問いはわれわれをあまりにも遠くまで連れて行ってしまうでしょうが、それでもそこはまだ依然として映画の問いの中、映画がモンタージュに提示する問いの中なのです)。それゆえ、「どのように終わらせるか?」「どのように始めるか?」という、一見確定していて、映画のなかでは決して疑問に付されることのない(もっとも、最近になってこうしたことが問題にされはじめました。例えば、『楽しい知識』『記憶のためのマリー』)自明の事柄のすべてが、この映画の最初と最後だけでなく、すべての瞬間に問われているのです。地中海という流れそのものが、そうした問を突きつけているのです*11『地中海』の中に、「文学的」なナレーションを伴い、多少ともうまく混ぜ合わされた一連のショットしか見ない人には、ソレルスのある小説、はっきり言うなら『ドラマ』がこだわっていたのが、そういうことだったことを思い出しましょう。このソレルスの小説について、ロラン・バルトはこう書いています。「語り (narration) とは、実のところ、物語 (histoire) とは何かという問いを自由に表したものにすぎない。わたしに何かが起きたということを、わたしの、世界のどの段階で、わたしは決めるのであろうか。大昔の詩人たち、『イリアッド』以前の、非常に古い叙事詩的バラードの作者たちは、(どうしてあそこではなくここから始めるのかという)物語につきものの恐るべき恣意性を、次のようなお決まりの意味を持つ緒言 (proème) によって祓い清めていた。すなわち、物語には終わりがなく、大昔に始まっている(だが本当に始まっているのか?)。わたしはそんな物語をいまこの瞬間に捕まえ、それを告げる、というのである」

『地中海』においてモンタージュはどのように作用しているのでしょうか、その役割、機能、メカニズムはどのようなものでしょうか。この映画のモンタージュは、諸ショットの内容が担っている意味とコノテーションを、映画が始まりさえしないうちに、消し去る方向にまで向かっているようにわたしには思えます。数にかぎりのある一連の、地中海の周りをめぐる諸ショットを選び出すと、ポレはそれらを、組み立て (monte)、配置し、提示し、再配分するのですが、その際彼は、象徴的な重要さにおいて、それらが等価となることを、それらが同等となることを、少しづつ目指すプロセスに従っているのです。『地中海』に先立つテクストが存在しないし、この映画は第一のテクストをなしているというのは、間違いであるように思えます。この映画のテクスト (écriture) は確かに創造的なものですが、それは、もう一つ別のテクスト、映画外的ではありますが、 文化的でイデオロギー的なもう一つのテクストに対抗するもの (contre) として、それとの関係において、創造的であるのです。この映画が意味を持つのは(それはまさしく地中海であるという意味であり、それ以外ではありません)、それに先立つすべての意味を消し去ることによってでしかありません。この映画は、2つのタイプのショットを中心にして連結されています。一つ目のタイプのショットは、非常に有標の (marqué)、つまりはシンボリズムと文化的なコノテーションを強く帯びた諸ショット(ピラミッド、寺院、あるいは工場や病院などといった現代における神話的場所)であり、二つ目のタイプのショットは、もっとニュートラルなショットです。この2つが混ぜ合わされ、配置され、再配置され、交互に現れ、反復されると、ただ映画の流れに従うだけ、軌道に従うだけで、シチュエーションの類似の働き(すべてのショットは同じ一つの映画のものであるという)によって、諸ショットの平等化が行われ、すべてが同一次元におかれるのです。古いものと新しいもの、有標と無標といった対立する組み合わせは、不平等な価値付け、序列的な段階、時間制の相違といったものがもはや通用しなくなる空間に席を譲るのです。ポレが各ショットを一つの単語の等価物に、それが不可能ならば、少なくとも 1つの単語に最も近いものにしようと務めたのは、そういう理由からであったように思えます。[…*12]

ピエール:エイゼンシュテインのモンタージュ映画と対比される、モンタージュについてのポレのこうした思考は、実は、エイゼンシュテインを、エイゼンシュテインによるモンタージュについての思考を、視野においています。モンタージュは、鳥もちで捉える映画 (cinéma de l'engluement)、表象の映画と対立する、否-反動的な映画を作る唯一の方法であるという思考を、視野においています。しかし、ここは極めて慎重に、とても的確に言葉を選ぶべきです。というのも、政治的な意味合いが問題になるやいなや、わたしたちは少しばかり、不正確なメタファーに絡め取られてしまいがちだからです。 ショットとショットの関係を隠す映画(さっき話に出た、「消し去られた」モンタージュ)、あるいは、長回しのショットを好む映画(「希薄化した」モンタージュ)は、反動的と呼べるやり方で観客を操作します。というのも、そこでは、錯覚(映画的な不連続を隠すこと)や、ショットによる幻惑が問題となっているからです。この2つのケースにおいては、スクリーン上に「ある」(est) ものから[観客は]逃れることができません。これとは逆に、エイゼンシュテインのモンタージュで「進歩的」と呼ぶことができる部分は、逆説的にも、その最も独裁的な部分なのです。すなわち、[彼の映画では]あるショットから別のショットへの移行は、理性の働き (raisonnement) 、つまりは、ショットに対して反省的な距離をおく必要から免れる可能性を、観客から完全に奪ってしまっているのです。従って観客は表象に身を委ねることができません。そして、ポレが自らの責任で引き受けたのはこの不可能性なのです。ただし彼は、言表と意味の独裁を拒みつつ、この不可能性を引き受けたのです。

ナルボーニ:エイゼンシュテインは、もちろん、自分の映画のなかに、また自分の映画を通して、一つの意味を伝えようとしていましたが、それは、意味[するもの]としての映画 (film comme sens)、自分を指し示すもの (auto-désignation) としての映画が伝える意味だけでなく、共産主義という意味でもありました。他のプロパガンダ作家たちと比べてエイゼンシュテインを比較にならないくらい優れた作家にしていたのは、彼が、マルクス主義作家として保持していたこの意味を、自分で探しに出かけ、それを分解し、再構成し、自分といっしょに観客を引っ張ってゆき、そうすることで、真実の追求はそれ自体で真実である必要があることについて、結果と同じ資格で、方法もまた真実の一部であることについて、探求とは、展開されて散らばった真実が結果に収斂することであることについて、マルクスが語った言葉(彼が「ある映画作家の考察」で引用している)を確かめていたからです。

『地中海』のショットを文化的な重みで鈍重にしている意味に挑まんとしている限りにおいて、ポレが差し向けられるのはもはや、意味としての映画でしかないし、映画のなかで彼が語るのは、もはや映画の営みでしかありません。リヴェット:それはまた、エイゼンシュテインが活動しているコンテクストにおいては、意味という観念は「進歩的」であり、ポレのコンテクスト(それはわれわれのコンテクストでもあります)においては、意味の観念は反動的に――「真実」として――作用するということでもあります。エイゼンシュテインと、ある程度まではソラナス*13も、意味がまだ比較的 (relativement)「無垢」である環境で映画を作っています(それに、彼らはこの比較的=相対的 (ce relatif) ということを厳密に考慮しています)。一方、われわれの場合、好むと好まざるとにかかわらず、意味は、交換のイデオロギーの共犯者である商品の流通によって、絶えず再回収されてしまいます*14。

そして忘れてはならないのは、エイゼンシュテインが、先行するテクストを倒錯させ、転倒させることによって、自らの「テクスト」を明快に実施したことです。グリフィスが最初に、自分の歴史的状況から結果を引き出したのであり、彼は、先行するものたちが暗黙のうちに、そしてばらばらの状態で「発見した事柄」から、最初の偉大な総合=ジンテーゼを行いました(『國民の創生』)。しかし、グリフィスのいちばんの力技は、リベラルなものだが無意識的には反動的であるイデオロギーへと差し向ける映画『母と法律』*15を完成させるやいなや、これを来るべき『イントレランス』の中核かつ原動力として、再び採用したことです。4つの「物語」(histoires) を同一の流れのなかで絡ませ、4つの時代に同じ法則を当てはめ、映画全体のただひとつの展開によって複数の筋の継起をじょじょに取って代わらせること(この映画の最終巻の全体を完全に支配している、暴く/取り消す「仕草」(《geste》dévoilant/annulant) 、こうしたことが、原映画 (Ur-Film) の諸々の意味作用を文字通り転倒させるのです。このグリフィス的な「直感」(intuition) を、エイゼンシュテインは、完全に意識して、再び取り上げることにしました。ブルジョア的なイデオロギーの内部でグリフィスが予感するしかできなかったことを、マルクス主義の光に照らして完遂しつつ、エイゼンシュテインはまさに、マルクスがヘーゲルに対して行ったのと同じ作業を、グリフィスに対して行い、そして、諸データを徹底的に屈折させ、転倒させることによって、ディケンズ以後的なリベラルなやましい意識に、階級闘争の十全な意味を与えるのです。ナルボーニ:ドライヤーが『イントレランス』のテーマと構成を再び取り上げて、『悪魔の書から引き裂かれたページ』を撮った時、彼は、ばらばらで、明確に区別され、年代順に並べられた、そして、エピソードどうしの絡み合いによってグリフィスの作品には許されていた再活性化、伝染、相互作用の可能性に気づいていない、4つの物語で作品を構成しました。グリフィスは、映画史において、一つのフォルムと概念を生み出しながら、その概念を正しく理論化できなかった典型的な例です。それというのも、彼が位置していた歴史的現在、かれが時代から受け継いだ文化的テクストとイデオロギーは、そのような理論を作り上げる方法も、土壌も、さらにはその必要さえも、彼に与えてくれなかったからです*16

リヴェット:ところで、皆さんご存知のように、このモンタージュの「理論」は(その実践は、どうにかこうにかあちらこちらに生き残っていますが)、アメリカ派のモンタージュ理論も(グリフィスは孤立したままだし、シュトロハイムとヴィダーはすでに、「舞台」の、つまりはトーキーの札に賭けています)、またはソヴィエト派の理論も(エイゼンシュテイン、ヴェルトフ、ドヴジェンコ)、1928年の有名な宣言にも関わらず、トーキーの到来によって消え去ってしまったかのようになっています。しかしながら、言葉を出発点にして(レネ、ゴダール)*17あるいは「ダイレクト」を出発点にして(ルーシュ、リーコック、ペロー、その他大勢)、ここ10年の間に、グリフィス/エイゼンシュテインの「復活」(reprise) が少しずつ起こっています。てんでんばらばらで、しばしば混乱しているか、ほとんど自覚のない復活でありますが、この30年の間に得たものを元に、あるいはそれとの関連で、モンタージュの観念を再活性化しようとする集合的な意志のようなものが存在するのです。

始まりのグリフィスにおいては暗黙のかたちで、それから、エイゼンシュテイン並びに、自分の仕事の意味について少しばかり明晰でありたいと望んでいるすべての映画作家たちにおいては、より明瞭なかたちでという違いはありますが、モンタージュを思考するというのは、先行するテクストを批評することについて思考することです。先行するテクストというのは、つまりは、「与えられたもの」(un donné) ですが、これは実際は、与えられたものではなく、作られたものにすぎず、そのことをテクストの操作の過程が暴くのです。ここから次の作業仮説が生まれます。すなわち、もしもモンタージュについての首尾一貫した思考はすべて、事実上、モンタージュを批評する思考であるとするならば、いかなる形であれモンタージュを拒否または軽蔑することは、神学的な物の見方 (mentalité) を意味することにならないでしょうか? つまりは、ありのままの世界を受け入れ、断念するとまではいいいませんが、とにかく、そこにあるものを、大文字の歴史 (Hisotoire) も沈思黙考もなしに、純粋な存在として受動的に観想すること、そして、こうしたイデオロギーに結びついた現状維持と運命にまつわる諸々の概念すべてを、意味することにならないでしょうか。

もちろん、モンタージュと批評的思考がセットになっていると言うのはたんなる同語反復に思われるかもしれません。しかし強調しなければならないのは、この批評的思考の働きを「引っ張っている」のは、モンタージュ(モンタージュが、つなぎと省略の段階、つまりは物語の「文体的表現」の段階を超える瞬間から)の実際の仕事であり、その具体的な操作 (manipulation) であって、これは、映画作家の思索がおそらく及んでいなかったものも含めて、作品のあらゆる段階においてそうなのです。上部構造を問題化することは、決まって、下部構造の段階におけるぐらつきを反響したものであるわけです。ここから引き出されるもう一つの結論として、この批評的運動は、映画のなかのアクションの結果によって限定されるものではありませんが、映画のなかのアクションは、その展開によってこの批評的運動をそういうものとして保持しているということです。ただしそれは、刻印されたもの(決まりきった「モンタージュの効果」)としてではなく、ダイナミックなものとして(活動しているモンタージュ)、観客に働きかけるのです。このとき観客は、物語の導きに、寓話や似非現実の表象に、心地よく身を委ねることができません。観客は、映画を解読したい (lire) ならば、自分でこの批評的作業を引き受けなければならないのです。映画を見たい (voir) ならば、この作業を完遂させなければならないのです。ナルボーニ:とはいえ、絶対的な操作としての、配置とブリコラージュの全能の技術としてのモンタージュの実践は、長いあいだ、権威主義的で、観客を操るものとみなされてきましたし、いまもみなされています。モンタージュは観客に、一義的で議論の余地のない一連の意味作用を押し付けるというわけです。大雑把に言って、これがバザンの理論です。彼は、たとえば長回しやディープ・フォーカスを使った映画のほうに惹かれていて、彼の考えでは、そうした映画は[モンタージュの映画と比べて]、観客の自由を尊重する――観客の視線と理解は、あらかじめプログラムされた過程に従属することがない――と同時に、「現実の曖昧さ」を尊重していたのでした。「モンタージュは、現実を分析するにあたって、本質的に、ドラマチックな出来事の統一的な意味を前提としている」と書いた時、バザンは、例えばプドフキンの映画に関しては正しかったのです。プドフキンの映画におけるシーンの細分化、無数のショットへの分割は、常にただひとつのことを目的としていて、それは、あるシチュエーションを極限まで分析し、解体することによって、そのシチュエーションを劇的にしたり、実際以上に見せることだったのですが、それによって新たな意味が現れることはありませんでした。しかしバザンのこの理論はエイゼンシュテインには当てはまりません。エイゼンシュテインにとっては、毎回「観客を意味の産出の過程の流れのなかに引き込む」ことが問題だったからです。モンタージュを造形 (plastique) のなかに組み入れること、そこにバザンは[ワイラーやウェルズらの]現代映画の徴を認めていましたが、この徴はエイゼンシュテインの映画の多くのシーン、彼の無数の著述のなかに、認めることができますし、同様に、エイゼンシュテインの「間=インターヴァルの量によって緊張感の度合いが決まる」という言葉は、バザンの様々な分析の基盤となる実例(諸ショットのポテンシャルの違いと、ショットに徐々に蓄えられてゆくドラマチックな負荷を原理にして構成されている、ワイラーの諸作品や、『偉大なるアンバーソン家の人々』の台所のシーン)に完璧にあてはまるでしょう。[ワイラーやウェルズのこれらの作品]において観客に残された自由は、一つのショットのなかで完璧に振り分けられ配置された強い極や点の間で、導かれ、誘導された自由に過ぎません。映画監督は、このような自由を観客に与えることによって、最終的には、あらかじめ決まっている一つの意味を観客に押し付けたいと思っているのですが、その意味が出現するのを遅らせることによって、あたかもその意味が、視線によって露わになったかのような印象を与えうるのです。ここに、バザンの分析の最大の矛盾を指摘することができます。バザンは、現実の曖昧さを信じる一方で、現実の言語が、事物の自然で隠された意味が、存在することを確信していて、映画は、意味を生み出す必要などなく、ただ正確で鋭く執拗であることのみによって、意味が出現するのを捕まえさえすればいいと考えていたからです。

リヴェット:実際、透明なものとしての映画というこの考え――ルノワール=ロッセリーニ=バザンの3人 (trilogie) によって要約されるこの考えは、エイゼンシュテインの実践を全面的に「倒錯させる」(一般的な意味での倒錯、ブルジョワ的倒錯)ことに異を唱えるものとして、歴史的に位置づけられてきました。というのも、プドフキンがしたことというのは、エイゼンシュテインの理論の原理の表皮の部分を取り上げ、それを、物語を語ることに、叙述を牽引することに、利用したことにほかならないからです。このときから、モンタージュの効果は、登場人物の発達にしたがう物語をよりいっそう効果的なものにするためにのみ「使われる」ことになります。こうした「モンタージュの技術=芸術 (art)」の妥協であり、戯画化であるようなものが、プドフキンを経由して、一部の消費映画に伝わっていきました(同じようなかたちで、また同じ時期に、同様の目的が同様のプロセスを導くようにして、表現主義が、パプストを経由して、一掃されました。これは、今日においてもヨーロッパとハリウッドの映画――クレマン、プレミンジャー、チュフライ、フランチェスコ・ロージ――を支配している、形式的なこけおどしとしての「演出」(mise en scène) の美学を優先させたために起きたことでした)。「現実」(réel) を操作するこの技術――映画監督は、多少とも隠れた位置から、この操作を行う支配者です――は、あっという間にモンタージュの技術=芸術ではなくなり、デクパージュの(そして、それに付随して、「フレーミング」(cadrage) や俳優の「演技指導」(direction) の)技術=芸術になりかわります。ルノワールやロッセリーニが反対するのは、このデクパージュの支配に対してであって、モンタージュに対してではありません。彼らの映画において、モンタージュはむしろ検閲の場所であり、「余白」の場所なのです。映画監督がもはや編集室 (salle de montage) に行く必要がない、その必要を感じなくなったということは、彼らが、事実上、そして見たところ無意識のうちに、モンタージュの思考の一部を、映画を構成する段階、とりわけ撮影の段階において、注ぎ込むことになったということです(この2人の映画作家たち、あるいはワイラー、ヒッチコック、溝口において、ワンショット=ワンシークエンスやカメラの移動は、全面化された分析的テクニックに対立するものであり、様々なレベル、そして形式上の衝突を構造化するものです)。従って、非常に図式的ですが、4つの契機 (moments) を区別することができるのではないでしょうか。すなわち、モンタージュの発明の契機(グリフィス、エイゼンシュテイン)、モンタージュの逸脱=偏向の契機(プドフキン=ハリウッド:プロパガンダ映画のテクニックの焦点化)、そして次に、プロパガンダの拒絶[の契機](この拒絶は、長回し撮影、ダイレクト・サウンド、素人あるいは密かに参加する俳優、ノンリニアな物語、あるいはジャンル・構成要素・テクニックの異種混交などといったことと、多かれ少なかれ結びついています)。最後[の段階]は、この10年の間にわれわれが目撃してきたことです。すなわち、第一の段階の精神と理論を、われわれの時代の実践のなかに「取り戻し」、再び注ぎ込みながら、それでいて、第3の段階[プロパガンダの拒絶]によってもたらされたものを拒絶することなく、むしろこの2つが互いに材料を提供し合うようにし、2つを弁証法化し、何らかの形でこの2つをモンタージュ (monter) しようとする試みです。

ナルボーニ:エイゼンシュテインとプドフキン。今日では、この2人の対立を、知的モンタージュ/叙情的モンタージュ、叫ぶカメラ/歌うカメラ、創造的ドミナント/理論的ドミナントなどといった、一般に考えられているような用語、カテゴリー、関係において考えるべきではもはやありません。彼らの対立は、映画の力学についての相容れない考え方に基づいていて、その考え方は、彼らの作品のなかで表され、彼らの著述において明確にされています。ここで、ある決定的なテクストを引用しなければなりません。「ソヴィエト映画の根本的要素であり、固有の問題は、モンタージュである。モンタージュは、大工がレンガを積み上げるように、断片と断片を積み重ねていくことで、何かを見せたり語ったりするための手段ではないし(クレショフ)、一連のショットを通して、ある思考=観念 (idée) を発展させていくための手法でもない(プドフキンの叙情的原理)。思考=観念は、独立した2つの要素の衝突の結果として生まれてくるべきである」*18。これで、エイゼンシュテインの[映画的]エクリチュールとプドフキンのそれとの違いが非常に明確になります。エイゼンシュテインのエクリチュールは、連続的に変化する諸効果――その原動力となる諸要素は、相互関係と統合のダイナミックな記号によって結びついている――であって、そこにおいて実行されている活動は、掛け算する活動、生産する活動であり、また、そこでは2つの要素のぶつかり合いが、決定的な飛躍によって、新たな概念を生み出します。一方、プドフキンのエクリチュールは、単純な足し算 (sommation) のプロセスに従って、ただひとつの観念を代わる代わるに運ぶ一連のショットです。それはつまりは、複雑なポリフォニーの原理、ある意味の有効範囲、常に拡大してゆくボリューム、ひとつの遠近図法に従って組織された、多元的な空間と時間[エイゼンシュテイン]と、弁証法を装った線的=リニアな時間[プドフキン]との違いでもあります。ルイ・アルチュセールから一つの問と答えを借りてきましょう。「いかにして弁証法は遅れてやってくるのか? それは、弁証法が意識の別名であるという場合に限られる」……「それ固有の矛盾によって現実そのものに行き着く意識の弁証法といったものは、厳密に言って存在しない。というのも、意識が現実に近づくのは、その内的な発展によってではなく、自己とは別の他なるもののラディカルな発見を通してであるからである」。プドフキンが決して得ることがないもの、それが意識のこの他なるものなのです。例えば、一人の中心的な人物、ドラマの諸条件の全体を己の内に含んでいる一つの意識をめぐる『母』のような作品は、誤って、弁証法的でマルクス主義的な映画の見かけをしているけれども、それは、プドフキンの映画が、複雑で非連続的な時間性を禁じ、単調な連続による規則正しい時間にしたがう、単純な語りの論理に従属しているかぎりにおいてです*19。

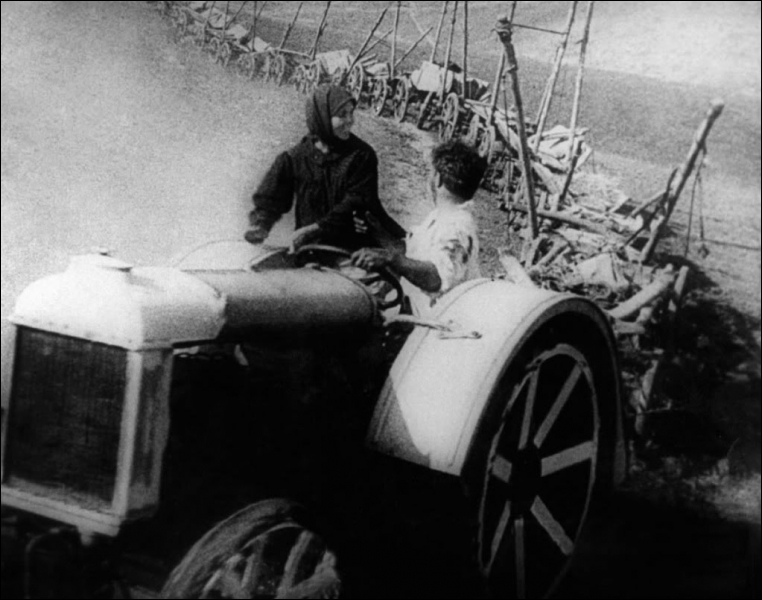

ナルボーニ/リヴェット((ここだけ "NARBONI/RIVETTE" というふうにふたりの名前が並んでいるのがよくわからない。誤植でないとしたら、この部分だけは二人の意見ということか(訳注))):今の話から次に導かれるのは、「意識の覚醒」というテーマ自体を問題にし、それがプドフキンの方法と共犯関係にあることをあばくことです。その方法に従ってプドフキンが仕事を「進歩=前進」させるのは、作品を通して見え隠れするある観念、複数のショットによって生み出されるのでは決してなく、ショットによって伝達される[だけの]ある観念の道筋にそってなのです。『母』と『全線』を並べてみれば、前者は一人の人物の物語を語っていて(その一人の人物の物語であって)、この人物の世界観は、この逸話の諸段階と様相 (modalité) に従って、少しずつ積み重なってゆく形で、変化してゆくのであり(例えばフォードなら『怒りの葡萄』で――もっとうまく――語るであろう物語。ただし、反証として、同じゴーリキーのテクストを出発点にしたブレヒトのヴァージョンを参照((『母』はゴーリキーの小説を原作にしている。同じ原作からブレヒトは戯曲『母(おふくろ)』を書いた(訳注))))、一方、後者は、一連の急激な変化を通して、われわれ観客を、映画の流れに拍子を刻む「着手者=主人公」(entrepreneur-protagoniste) の変容(メタモルフォーズ)に参加させ、それに協力させる、ということがわかります。この「着手者=主人公」は、もはや登場人物 (personage) ではなく、様々な力と行為の結び目、つまりは、(動かされ/動かすものとしての)acteur であり、シークエンスの構成において、変形し、その潜在能力のすべてを次々と使い果たしてゆく一つの単語 (un mot) として機能しているのです。すなわち、いかなる瞬間にも、状況の全体を、反映も支配もしておらず、[逆に]映画の力学の結果=効果として、そのつど支配されている、中心を外れた意識です。『全線』のどの「シーン」も、農家の娘の「長く困難な道程」といた[あらかじめ存在する]ものの(意識された、または熟考された)一段階を、示しも、証明もしていません。彼女の外見を変化させるのは、たったひとつの実践です。彼女が質的な決定的飛躍をする(受ける)のは、トラクターが故障するからなのです。彼女はこのとき、(「啓蒙された」農家の娘の段階から疎外されている農家の娘、という段階から跳躍することによって)農家の娘としての自己の「進化」の最終地点に対応している最終段階 (un stade Z) にいます。トラクターが止まり、機械工(メカニック)が彼女のペチコートをちぎって、彼女を、現状での安物の金ピカ衣装から解放し、その切れ端をボロ布として活用します(ボロ布はエンジンの垢落としに使われます)。ここには、突然の、予期せぬ飛躍があります。彼女はこのとき女トラクター操縦者になっている (est) のです。(そして、映画のラストは、彼女自身と彼女自身を組み合わせたモンタージュだけでできています。映画の時間における彼女の「最終的な」変身のイメージと競合する、彼女の顔の連続でできています。)この人物は、物語のロジックを、自己の反省 (réflexion) の規範に従わせるどころか、諸々のシークエンスの変形を促すメカニズム (méchanisme transformationnel) によって生み出されたものなのです。

ナルボーニ:それに、農家の娘の進化におけるこの非連続性が、撮影された中間の段階、およびつなぎの時間 (temps de liaison) をカットしたために後からもたらされた副次的な不連続性であるとは思いませんし、この不連続性が、省略や文体の効果に属するものであるとも思われません。エイゼンシュテインは、モンタージュを念頭において、最後まで残すつもりのものよりも遥かに多くの撮影素材を、撮影時に撮りためることがありました。彼はしばしば、思いがけない配置 (articulation) 、斬新奇抜な連鎖、飛躍する原子価の可能性を、自分に用意することがあり、モンタージュの際に、最初に撮影された連続性を断ち切り、それに穴を開け、ある行為 (geste) のいくつかの段階だけ、ある行程の幾つかの瞬間だけ、ある状況の強烈なポイント (points forts) だけを残すことがありました。しかし、『全線』のこの農家の娘の場合、彼がこの娘を、彼女の進化の連続的で尊重された生成過程において、撮っていたとは思えません。全体を改鋳する革命的瞬間としての飛躍、突然の断絶についてのマルクスの理論の厳密な適用が、間違いなく彼にそれを許さなかったのです。

(つづく)

*1:この点において、エクスでの議論の結果、モンタージュに対して否定的な2つの傾向 (directions) を検証すべきであることが明らかになったように思える。すなわち、ショットの長さによって希薄化したモンタージュ(『ゲアトルード』と『記憶のためのマリー』)と、語りまたは音楽の持続が、一つのショットから別のショットへの移行を消し去ってしまうような映画(『楊貴妃』と『ゲームの規則』)における、消し去られたモンタージュである。前者(希薄化したモンタージュ)において、ショット間の関係の節約は、もちろん、戦術的なものであり得る。手段と効果が節約されれば、それだけいっそうモンタージュは練り上げられたものとなるからだ。後者(消し去られたモンタージュ)において、モンタージュが心がけるのは、自分の存在を忘れさせ、不連続が働いていることを隠すことである。従って、この2つのケースにおいては、モンタージュに対する否定は覆される可能性がある。というのは、モンタージュを希薄化する、または消し去ることは、しばしば、依然としてモンタージュの営みであるからである。

*2:ある思い違いがずっとまかり通っている。この思い違いはずい分前に取り除かれていたはずのように思えるのだが。すなわち、モンタージュ(創造的な (actif) 効果を与えるものとしての)と素早い編集 (montage court) とを同じものと考えてしまうという思い違いである。この思い違いによると、モンタージュの営みには、必然的に、細分化された過剰なほどの数のショットが伴うことになっている。ロシアのサイレント映画において、シーンの細分化は、最悪の場合、観客の注意力を集中させ、ついにはシークエンス間の配置 (articulation) の働きを見失わせてしまう場合があったのだが(しかしながら、エイゼンシュテインとドヴジェンコにとって、この[シークエンス間の]構成 (composition) は極めて重要なものだった)、ここ10年の間、このようにモンタージュを、短く、不連続で、ぶつ切りにされた[ショットと]同一視する過ちがまかり通り続けていることは、理解しにくい。こうして、現代映画のかなりの部分において、緻密なブロックの移動、長い連続した部分の嵌め合わせ (ajustement)、同質な部分の規則的で段階的な重ね合い (imbrication) が行われている。『中国女』はその典型的な作品である。この映画においては、部分の配置に先立って、いかなる決定的な意図も存在しないし、物語のロジックは「作者」によって押し付けられるのではなく、物語のロジックのほうが、それ固有の諸関係を作り出し、その発生 (genèse) の運動の中で、手探りで、ためらいながら、そして有無を言わせず、ある部分を嵌め込み、ある部分を捨てながら、自分の力を認めさせている。移動される各ブロックはその移行と再分配の痕跡、組み合わせの跡、徴を留めている。この時から、モンタージュは、あらかじめ存在する素材に対して行われる仕事ではなく、自己形成し自己生産する、型であると同時に素材である、運動の場所であると同時にこの運動を構成する諸要素の総体である、この素材そのものの仕事である。[…]

*3:『Quelque chose d'autre』(O necem jinem, 63) のこと。この作品は、まったく無関係な2つの物語が平行して語られてゆくという、特殊な構成になっている(訳注)

*4:おそらく、ヒティロヴァのこの映画を出発点にして、ぼんやりと見て取れるのは、モンタージュの原理そのものが、拒絶と抑圧の原理となる危険があるということである。省略だけでなく、文字通りに、抜き取りの、消去の、さらには妨害と「嫌がらせ」の原理になる危険があるということである(観客=見るものに対する[嫌がらせ]である。こうして、エイゼンシュテインは、観客が行為 (geste) のなりゆきをじっと見つめることを許さず、その楽しみを拒み、項どうしを短絡させることで、行為についての「思考=観念」を観客に創造させる)。したがってモンタージュする (monter) とは、何かを足すのではなく、何かを取り去ることであり(そして、活動中の取り消し (le retrait en action) であり)、何かを作るのではなく、解体することであろう。つまりは活動中の否定である (le négatif à l'oeuvre)。映画を残留物としてみなければならない。アクション(撮影、つまりは[素材の]蓄積の過程)とその否定(モンタージュ、つまりは消費の過程)による二重のプロセスによって残された痕跡の網の目として見なければならない。モンタージュはこの時、虚ろなかたちで (en creux) 機能する。不在としてではなく、虚ろにする行為そのもの、消し去るもの、他なるもの (l'Autre) の後ずさりとして機能する。究極において、映画は、映画を拒絶し、映画に反対する(反=映画?)。残っているのは、かつて/未来における映画の「通過」の徴、痕跡だけである。ちょうど映写機のなかの映画が、そのすべての「イメージ」[コマ]が代わる代わるに消し去られてゆくことによって、その終わることのない差異によって、その消費=破壊によってしか存在しないように。つまりは、偽りの現前、つねに繰り返され、つねに連れ戻される失望。モンタージュとはこの失望の働きなのである。

*5:"intérêt" には「興味」と同時に、「利益」の意味がある。"frustrer" も、「欲求不満にする」という意味と同時に、財産などを「横領する」の意味があったりする。そのすべての意を汲み取って訳出するのは難しい。

*6:このヒティロヴァの作品の操作的モンタージュの危うさをめぐってのリヴェットの発言も、大意はだいたい理解できるが、細かい表現の部分に、正直、わかりにくいところが多々ある(訳注)

*7:このシステマティックを過激にするとどうなるかは、たとえば、テイラー・ミードの『ヨーロッパ日記』(European Diary)のような作品を見ればよく分かるだろう。イメージの上にイメージを重ねて撮られたこの映画は、モンタージュの段階を節約し、撮影の時に直にモンタージュを行っている。つながり (liaisons) の極端な素早さは、一つひとつのショットを知覚できなくさえしている。執拗に困惑させられて、観客は単調なめまいに襲われる。だがおそらく、その時、もう一つのディスクールが形作られるのである(もしも観客が、自らの意志でそれに参加するか、何らかの疑似意識 (para-conscience) によって助けられたならばの話だが)。それはこの映画のディスクールではなく、この映画の知覚下 (infra-perçues) の断片から形作られる、観客自身のディスクールである (a)。

(a) 逆の展望。ウォーホルの(実際に見られている以上に)有名な『チェルシー・ホテル』。まったくの非モンタージュ。というのも、この映画は、フィルム缶、すなわち、カメラから出てきたままの「映画の流れ」(coulées filmiques) (そのなかには、フィルムに起きる偶発的な事故や、フィルムマガジンの[撮影されていない]終りの部分も含まれる)をただ交互に見せたり、並べて見せるだけだからだ(その並べ方もでたらめなものだ)。にもかかわらず、それが映写されるだけで、従って、(2つのスクリーンが共存することによって)[何も手を加えていない]ナマの「ショット」が連続し、同時に提示されるだけで、それはモンタージュになる。そのつど別の、だが避けがたいモンタージュに。あたかも、このサイクルから抜け出すことはできず、モンタージュの閉域を超えることは不可能であると言わんばかりである。(ジャック・リヴェット)

*8:この場合は、この飛躍という言葉を、マルクス主義的というよりは、体操・スポーツの意味で理解すべきであると思う(後でそのように理解することになるように)。(ジャン・ナルボーニ)

*9:このあとの発言で、ジャン・ナルボーニが、このようなショットと単語の同一視を批判している。しかし、ポレが、ヴェネチア、オペラの部分、ギリシアの神殿といったこの映画の一つひとつの要素を、「適切さ」(propreté) [ふつうは「清潔さ」ほどの意味で使われるが、ここでは "le mot propre" などで使われるときの "propre" に近い意味にとった](と的確さ (propriété))の極限にまで至らせようとしているというのは事実である。たとえばマラルメの詩における([『地中海』の]ソレルスのテクストにおいて、『骰子一擲』への言及は明白である)、磨き上げられ、くっきりと輪郭を描かれ、結晶化され[明確な形を与えられた]、辞書の不純物をすべて切り離された単語=言葉のように。一方、ゴダールはこの単一な要素(記号素 (monème))をやっきになって破壊しようとしている。そんなふうにジョイスは、彼の書く単語=言葉を、「内側から」と同時に語彙 (lexique) の空間の中で、切り取られ、分解され、衝突させられ、混ぜ合わされたものとして、練り上げている (travaille)。

*10:ソレルスは『地中海』のナレーションのテクストの作者であり、朗読者でもある(訳注)

*11:これはまた、ヒティロヴァの映画が、そのタイトル自体によって、提起してくる問題(諸問題)でもある。それに、これらの作品のタイトルはどれも、作品の働き自体を「表している」(signifiants) ことに気づくだろう。「Quelque chose d'autre」(「何か別のもの」の意)はいま言ったとおりだし、それに「古きものと新しきもの」[『全線』の別タイトル](《古きもの》と《新しきもの》は、『全線』のシークエンス、細胞、フォトグラムの一つひとつのなかで働き、ぶつかりあっている)、「妥協せざる人々」[この映画の仏題 "Non réconciliés" は「和解させられないもの」「共存させられないもの」くらいの意の複数形](この映画のショットの一つひとつは、和解させられないものとして、自分の言葉に閉じこもっている。アデナウアー政権の妥協したものたちの世界からの自発的追放、見せかけの調和に対する静かな拒絶)、「イントレランス」、「メイド・イン・USA」、「世界の続きのために」、「地中海」(「大地の真ん中の海」)もそうである。これらのタイトルは、それぞれの作品の使用法のようなものなのである。一方、「ゲアトルード」「楊貴妃」はただのラベルにすぎない(しかし、ルノワール、ロッセリーニ、さらにはフォードやドライヤーの作品のなかに、このように曖昧であり、また、同じようにフォルムを「フォルムの内容」として意識していることを多少ともはっきりと示しているタイトルを見つけ出すのは容易いだろう)。(ジャック・リヴェット)

*12:クリスチャン・メッツの「映画の1ショットは言語における単語ではなく文に相当するという主張に絡めて『地中海』の映像言語を語った部分。長いので省略。

*13:だから、ポレがエイゼンシュテインに対して取っている距離(意味の独裁の拒絶)という点において、ソラナスのケースを検討しなければならない。『La Hora de los hornos』には、(音とイメージのモンタージュによって実行された)ディスクールの極めて乱暴な独裁がある。フランスという環境にいるわれわれは、強いられた意味というのは反動的な原理だという考え方に慣れているので、突如、自分たちの論理 (raisonnement) の相対化を極端に推し進めねばならなくなり、ついにはそれとアルゼンチンの現状とを引き合わせるにまで至る。すると、(ペロン主義は、民衆が再結集した既存の力として、プロパガンダと革命的行動の出発点となるべきであるという)この[映画の]意味は、アルゼンチン人たちに課されるべきなのであろうか。それについてはわれわれは何も知らないと認めよう。しかし、いずれにせよ、政治的暴力(革命のごとき。しかし、反動やファシズムにも範囲を広げうる)という観念自体が、必然の結果として、意味の暴力という観念を課してくるものではないのか。だとすれば、反動的とみなすべきなのは、強いられた意味の生産ではもはやない。意味そのものを吟味すべきであろう。政治そのものによってわれわれはこのような退行を強いられるのだろうか。開かれた作品という観念は、要するに、西洋のリベラリズムの最後の変化(へんげ)のひとつとして現れるのだろうか。それとも、作品のコンテクストをもう一度より厳密に問い直すべきなのであろうか。(シルヴィー・ピエール)[フランス語的には別段読みにくい箇所ではないが、ソラナスのこの作品は未見なので、具体的なイメージが思い浮かばないまま訳した。ちなみに、この座談会は「カイエ」の当月号の中で、エイゼンシュテインのテクストの連載とソラナスの特集に挟まれる形で収録されている]

*14:ジャン=ジョゼフ・グーによる決定的なテクスト "Marx et l'inscription du travail"(「テル・ケル」33, 35, 36号を参照。

*15:『イントレランス』の現代編の挿話のみでできた作品(訳注)

*16:逆に、いかなる意味=方向で、エイゼンシュテインがラングの「マブゼ」を再び取り上げて、それを組み立て直し=再モンタージュし、修正したかをわれわれは知っている[1924年にエイゼンシュテインは、E・シューブとともにラングの『ドクトル・マブぜ』(22) を再編集している。これは、『イントレランス』の公開 (19)、ヴェルトフの「キノ・プラウダ」の開始 (22) 、クレショフの講義 (22-23) などと並んで、エイゼンシュテインが『ストライキ』の製作以前にモンタージュに関わった重要な契機の一つであるとされる。]。それからまた、エイゼンシュテインが、「われわれが見るところでは、一つの階級を描いた小説 (roman d'une classe) ではないが、議論の余地なく一流の小説 (roman de grande classse) である」と彼のいうドライサーの小説『アメリカの悲劇』を[映画化するにあたって]、「殺人事件とよくできた恋愛話をめぐる単純明快な探偵映画」を製作者たちに提供する代わりに、この小説から、漠然と「進歩主義的な」イデオロギーを詰め込んだ部分を取りのぞくかたちで、原作を裏切ることによって、この小説にその十全たる政治的意味を与えようとしたことを知っている(製作者たちはエイゼンシュテインの企画を却下した)。(引用は「ある映画作家の考察」117ページ以下)

*17:映画の同時代的な「ボキャブラリー」に、前者の場合は、デュラス、ロブ=グリエ、ケイロールのテクストを、後者の場合は、最も脅かされている言葉(日々の、些細で、取るに足りない、つかの間の言葉)を付け加えるという同じ意思が、このふたりに、不連続の実践を再発見させたようである。

*18:「カイエ」の原文では何の説明もないが、おそらくエイゼンシュテインの文章(訳注)

*19:エイゼンシュテインとプドフキンを対照させたこのナルボーニの発言は、全体としてはわかりやすいが、細かい言い回しの部分で、正直言って、よくわからない部分が少なからずあった。アルチュセールの引用元も未確認。